KOMPAS, 30 April 2004

Oleh: Agus Purwanto*)

Kasus pangkat dan golongan Dr. Terry Mart di jurusan fisika UI jelas kalah populer dari

kasus pemilu dan capres RI, meskipun demikian tetap sangat menarik untuk terus

diangkat. Pasalnya, kasus Terry Mart adalah potret buram dunia ilmu di negeri ini.

Sementara tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu negeri juga berbanding dengan

kemajuan dunia ilmu.

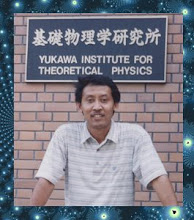

Publikasi Terry Mart di jurnal internasional bias dilihat misalnya di http://xxx.lanl.gov

milik Los Alamos National Laoratory. Ada sekitar empat puluh published paper Terry

Mart bersama koleganya di dalam dan luar negeri. Dengan reputasi tersebut, dia adalah

satu dari amat sangat sedikit the real scientists yang kita miliki. Namun masa kerjanya

yang lebih dari sepuluh tahun dan reputasinya memang tidak serta merta membuatnya

dihargai. Sampai saat ini ia masih golongan 3A, golongannya sepuluh tahun lalu.

Seperti disinggung oleh Liek Wilardjo (Kompas, 9/3/2004) ada prosedur promosi yang

salah di fisika UI khususnya dan Indonesia umumnya. Keruwetan birokrasi, standar

yang tidak sama dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepedulian dan kesadaran

pejabat atau atasan merupakan sebabnya.

Keruwetan birokrasi telah menjadi rahasia umum dan terjadi di mana-mana. Birokrasi

kita berpijak pada filosofi jahiliyah “bila dapat dipersulit mengapa harus dipermudah”.

Standar formal memang sama tetapi standar moral berbeda dan sangat bergantung pada

latar belakang kumpulan individu di dalamnya. Staf senior fisika UI Dr. Na Peng Bo

merasa malu untuk menjadi dan mendapat gelar guru besar. Sedangkan satu-satunya

kosmolog kita Jorga Ibrahim, DSc sampai pensiun juga tidak menyandang gelar

tersebut. Sementara di tempat lain gelar ini diperebutkan oleh orang-orang yang relatif

sepi dari prestasi ilmiah.

Standar moral ini memang kembali kepada sikap dan pilihan individual yang harus

dihormati oleh siapapun sepanjang individu bersangkutan menerima konsekwensi

pilihannya. Ada seorang staf senior yang memperoleh gelar doktornya dari Amerika

belakangan ini rajin mengurusi promosi guru besar setelah tahu salah seorang muridnya

kini telah menjadi professor. Inilah contoh konsekwensi dari pilihan. Menjadi guru

besar bukan karena penghayatan tata nilai dan standar reputasi tetapi karena

pertimbangan subyektif dan lokal.

Masyarakat umum sangat silau pada gelar professor meskipun mereka tidak tahu

menahu kualitas serta jenis keprofesoran seseorang. Adalah fakta, bahwa profesor –

misalnya- di jurusan fisika seringkali sejatinya bukanlah guru besar di bidang fisika.

Namun demikian, seorang professor akan diperlakukan sangat istimewa bila berobat di

rumah sakit. Ia juga bisa mendapat honor sampai lima kali lipat dibanding sebelum

menjadi professor bila diundang ceramah. Jadi gelar professor memberi keuntungan

material yang lumayan.

Mungkin yang perlu kita soal adalah kepedulian pejabat terkait atas proses promosi. Di

salah satu fakultas di UGM proses kenaikan pangkat berjalan otomatis tanpa harus

mengurus sendiri. Para staf tinggal menjalankan tugas mengajar dan meneliti. Suatu

ketika mereka diberi tahu bahwa per tanggal sekian mereka telah naik jenjang. Jurusan

mereka telah membuat tim untuk proses kenaikan pangkat. Proses otomatis ini tidak

berarti mengurangi nilai atau tantangan kompetisi di antara para staf untuk berprestasi.

Tugas tim hanya menangani proses adminstratif dari berkas-berkas penelitian maupun

SK dari para staf.

Semestinya kita meniru langkah proses tersebut. Tetapi langkah ini sangat bergantung

pada wawasan para pejabat terkait. Selama ini bila ada orang mengalami keadaan

seperti Terry Mart kita akan cenderung menyalahkan yang bersangkutan dan memvonis

cuek. Kita yang umumnya mengurus dan membayar orang untuk proses kenaikan

pangkat nyaris tidak pernah menyalahkan para pejabat yang tidak kalah cueknya.

Secara filosofis, kenaikan pangkat sebenarnya merupakan penghargaan yang harus

diterima seseorang atas jerih payah serta prestasinya. Kita pun telah memilih ketua

jurusan, dekan, rektor dan para pembantunya. Mereka telah dikurangi jam mengajarnya,

diberi tempat ber-AC dan beberapa fasilitas termasuk gaji tambahan. Tetapi umumnya

mereka cuek atas sistem dan proses kenaikan pangkat di lingkungannya.

Hal yang juga perlu ditekankan adalah bahwa jenjang kepangkatan bukan sekedar

kebutuhan individu bersangkutan melainkan juga kebutuhan institusi. Salah satu jurusan

di PTN besar hendak membuka program S3. Dari nama staf pengajar yang tertera dalam

proposal terdapat dua doktor yang masih berstatus Asisten Ahli dan golongan 3A

dengan masa kerja delapan dan sepuluh tahun di golongan tersebut. Uniknya, di dalam

proposal keduanya ditulis berstatus lektor. Lagi-lagi cerita manipulasi. Padahal, salah

seorang staf jurusan tersebut yang juga tercatat sebagai salah seorang pengajar dalam

proposal adalah pembantu rektor.

Kasus di atas mengisaratkan ini bahwa para petinggi cuek, tak peduli dan mau

gampangnya saja. Mereka bangga dan puas misalnya dalam periode kepemimpinannya

berdiri program baru meskipun prosesnya melanggar aturan. Dus, peran dan tugas para

petinggi lembaga pendidikan harus diluruskan. Mereka pun harus diingatkan agar

berusaha menciptakan mekanisme birokrasi yang rasional dan memudahkan di

lembaganya masing-masing.

Urusan kenaikan pangkat harus dipermudah bahkan perlu dirombak secara lebih drastis

misalnya membuang beberapa persyaratan semisal pengabdian masyarakat. Sulit

dibayangkan bagaimana seorang seperti Jorga Ibrahim, DSc. yang berkutat dalam

kosmologi dan diferensial geometri harus mengabdi di masyarakat dalam arti

konvensional. Tuntutan ini tampak bagus tetapi mengabaikan pohon ilmu dan

perkembangannya. Akibatnya, persyaratan kenaikan pangkat menjadi kompleks, dunia

ilmu kita pun tidak mengalami kemajuan bahkan menampakkan kemunduran terlebih

bila dibanding negara tetangga. Persyaratan ini pun juga banyak menghasilkan guru

besar tanpa prestasi ilmiah yang berarti.

Mekanisme kenaikan pangkat otomatis asal persyaratan formal telah dipenuhi seperti di

salah satu fakultas di UGM perlu dicontoh. Apa salahnya bila Terry Mart di fisika UI,

Danny dan Permana di jurusan astronomi ITB naik pangkat otomatis dalam artian tidak

mengurus sendiri? Seperti ditulis Liek Wilardjo, Danny dan Permana cuek dengan

pangkatnya dan telah puas dengan pengakuan dalam bentuk lain yakni diundang dalam

seminar internasional. Kasus Permana dan peraih ITSF award Dr. Evvy Kartini adalah

kasus khusus yang tidak mestinya digeneralisir. Permana dan Evvy Kartini berasal dari

keluarga berada dan tidak ada masalah dengan gajinya yang tidak seberapa dan tidak

bertambah. Permana sanggup menyediakan dana sendiri untuk satu tahun pertama

studinya di Texas. Demikian pula Evvy Kartini ketika beberapa kali keluar negeri.

Cukup mendesak bagi lembaga pendidikan untuk berinisiatif membuat kebijakan dan

mekanisme kenaikan pangkat otomatis. Dengan demikian dosen yang gajinya sangat

mepet itu tak perlu lagi dibebani oleh banyak hal. Ironi departemen agama yang dikenal

sebagai lembaga paling korup tidak perlu diulangi dengan membuat departemen

pendidikan khususnya pendidikan tinggi sebagai lembaga paling tidak ilmiah.

Kita pun sepakat bahwa seunggul apapun suatu bibit tidak akan dapat tumbuh baik di

lahan yang tandus dan gersang. Melihat prestasi pelajar Indonesia ketika studi di luar

negeri maka tanpa keraguan sedikitpun kita berani mengatakan bahwa SDM kita setara

dan tidak kalah dari SDM negara manapun. Sayangnya, bibit-bibit yang telah diolah

sedemikian rupa di negeri maju itu sekembalinya di tanah air menjadi layu sebelum

berkembang. Mereka pun diperkosa sedemikian rupa sehingga akhirnya menjadi PSK,

Pekerja SKS Komersial yang mengajar di mana-mana dan tidak lagi mempunyai waktu

untuk riset bahkan sekedar belajar hal baru. Tragis memang, tetapi siapa peduli?

*) Pekerja LaFTiFA (Lab Fisika Teori dan Filsafat Alam) ITS

Langganan:

Posting Komentar (Atom)

1 komentar:

Pak Terry sampai awal 2010 ini belum juga Guru Besar, terlalu sibuk dengan risetnya kali sehingga ga sempat ngurus jadi GB.

Posting Komentar